La dynastie des Capétiens, dont les prémices remontent à la fin du Xe siècle, a profondément redéfini la monarchie française par le biais d’un rituel précis et hautement symbolique : le sacre à Reims. Ce geste, bien plus qu’une simple cérémonie, incarne la légitimité monarchique, conférant aux rois de France un pouvoir sacré fondé sur l’usage de l’huile sainte et une tradition monarchique rigoureuse. De l’élection d’Hugues Capet en 987 jusqu’à la transition vers les Valois au début du XIVe siècle, cette série de rituels a été un pilier crucial, inscrivant durablement la souveraineté royale dans un cadre religieux, politique et culturel indissociable. Ce texte explore comment, à travers le sacre et ses symboles, la dynastie a su forger une autorité à la fois visible et intangible, mêlant continuité dynastique et stratégie politique dans un royaume en pleine mutation.

Origines et importance du sacre de Reims dans la légitimité des Capétiens

Au tournant de l’an mil, lors de l’élection d’Hugues Capet, la tradition du sacre se présente comme un rituel sacré fondamental pour l’affirmation du pouvoir. L’huile sainte, conservée depuis des siècles dans la réserve précieuse de la Sainte Ampoule de Reims, devient le symbole par excellence de cette sacralité. L’onction au moyen de cette huile confère au roi une dimension transcendante, explicitant que son pouvoir émane directement de Dieu, un privilège religieux qui dépasse l’empire des simples lignages féodaux.

Il s’agit là d’un savant équilibre entre un héritage carolingien revendiqué et une innovation politique majeure : le sacre de Reims enveloppe le roi d’une aura indiscutable, transformant l’élection héréditaire au trône en une cérémonie riche de signes et de symboles instruits pour asseoir un pouvoir durable.

- Lieu sacré : la cathédrale de Reims, héritière du baptême de Clovis.

- La Sainte Ampoule : contenant l’huile sainte, une relique symbolisant la bénédiction divine.

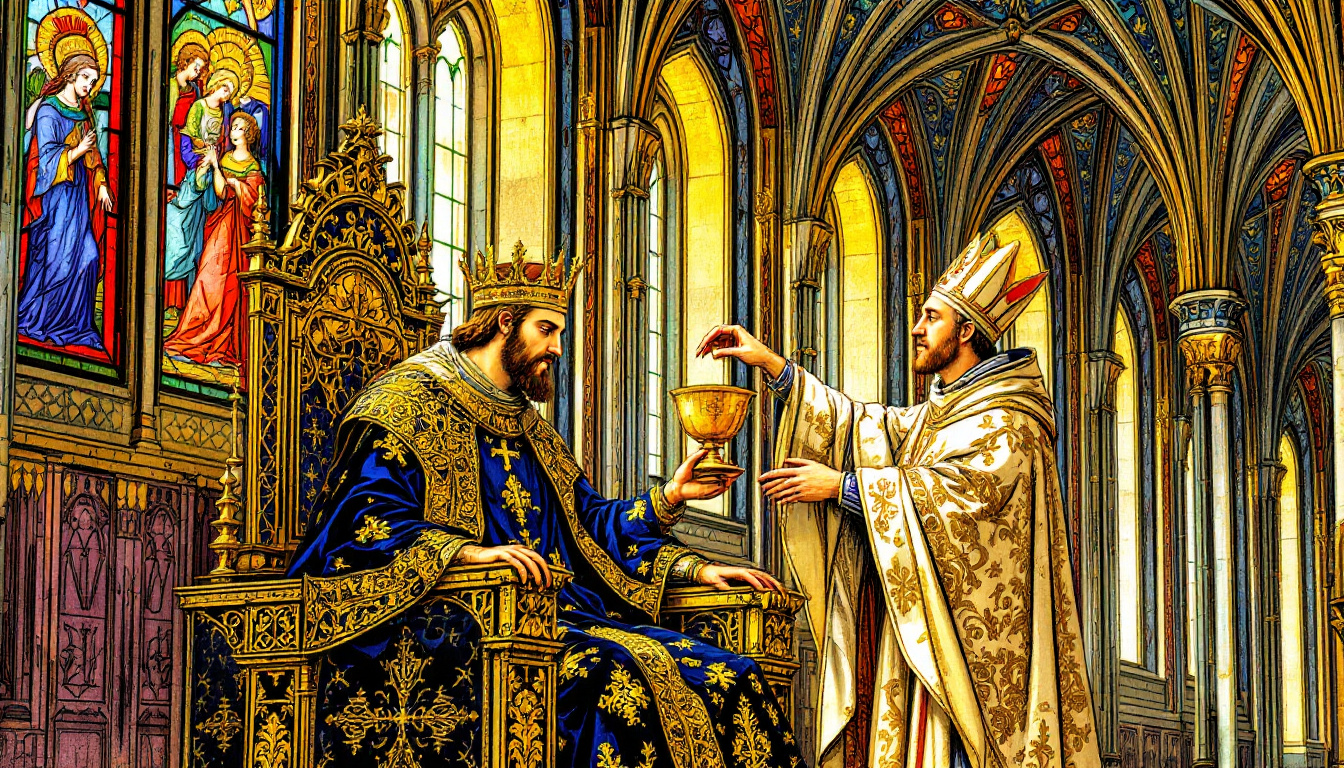

- Le rite du sacre : onction, remise des insignes royaux (couronne, sceptre, main de justice).

- Consécration par l’archevêque de Reims, garant religieux et politique.

Une transmission dynastique renforcée par le rituel sacré

Le sacre assure la continuité dynastique essentielle pour une lignée fragile face aux défis féodaux du Moyen Âge. Dès le début, les Capétiens pratiquent l’association au trône du fils vivant du roi, consolidant ainsi une tradition monarchique née d’une astuce politique autant que religieuse.

Ce rituel sacré s’inscrit dans une répétition quasi immuable, où chaque roi attire à lui la légitimité grâce à cette cérémonie codifiée, tout en ancrant la monarchie dans la mémoire collective:

- Assurer la hérédité sans interruption dans la dynastie.

- Relier chaque souverain à une lignée sacrée remontant à Clovis.

- Conférer une autorité perçue comme transcendante, au dessus des seigneurs locaux.

Le sacre des Capétiens : un rituel où pouvoir et religion fusionnent

La cérémonie du sacre dépasse le simple message politique. Elle engage un discours religieux qui confère aux rois de France un statut presque ecclésiastique. L’usage de l’huile sainte au cours de ce rituel illustre une transformation symbolique du roi en « roi oint du Seigneur », ce qui implique une sacralité renouvelée et une responsabilité divine :

- Protection du royaume et des fidèles.

- Garantie de justice et d’équité.

- Fonction thaumaturgique, notamment illustrée sous Saint Louis par le toucher des écrouelles, maladie guérissable par le roi.

Cette conception s’enracine dans la tradition biblique et tire profit des images carolingiennes, comme l’illustre la miniature du couronnement de Charlemagne dans les Grandes Chroniques de France, au XVe siècle. Cela établit un pont symbolique explicite entre la monarchie capétienne et son glorieux prédécesseur, consolidant ainsi la place du roi comme dépositaire d’une alliance divine et temporelle.

Saint Louis : modèle de la monarchie sacrée et thaumaturgique

Le règne de Louis IX, dit Saint Louis, marque un sommet dans la sacralisation monarchique. Sa canonisation et sa réputation d’homme juste renforcent l’image d’un roi sanctifié par l’Église. La construction de la Sainte-Chapelle, sanctuaire royal destiné à abriter la Couronne d’épines du Christ, exprime ce lien sacré entre le souverain et le divin.

Son engagement dans la justice est aussi celui d’un roi chargé d’incarner la vertu et la paix, idée renforcée par son rôle de thaumaturge :

- Réformes de la justice royale.

- Pratique régulière du toucher des écrouelles.

- Mise en scène rituelle de l’exercice du pouvoir sacré.

Le renforcement du pouvoir royal capétien par la symbolique et l’administration

Le sacre voit le roi ancré non seulement dans une légitimité religieuse mais aussi dans une pratique politique de gestion et d’expansion du pouvoir.

Afin de traduire cette autorité sacrée en souveraineté tangible, les Capétiens développent progressivement un appareil administratif structuré, comprenant :

- L’extension du domaine royal par mariages, alliances et conquêtes.

- La mise en place d’un réseau d’agents royaux : baillis, prévôts, sénéchaux, incarnant l’autorité sur le terrain.

- Le recours à l’écrit et à la chancellerie, matérialisant la puissance dans des actes et lettres royaux scellés.

| Période | Roi capétien majeur | Évolution du domaine royal | Innovations administratives |

|---|---|---|---|

| 987-996 | Hugues Capet | Domaine initial autour de l’Île-de-France | Fondation du sacre, association des héritiers |

| 1180-1223 | Philippe Auguste | Triplement du domaine royal | Création des bailliages, chancellerie forte |

| 1226-1270 | Louis IX (Saint Louis) | Consolidation et réforme judiciaire | Parlement de Paris, système judiciaire royal |

| 1285-1314 | Philippe IV le Bel | Centralisation accrue, fiscalité structurée | États Généraux, administration par l’écrit |

Cette dynamique illustre la fusion entre la tradition monarchique et une modernisation progressive de l’État, le sacre fournissant au roi une stature unique tandis que l’administration traduit cette autorité en actions concrètes.

Charles VII et Charles X : la continuité de la symbolique royale après les Capétiens

Si la dynastie capétienne directe s’achève en 1328, le rituel du sacre perdure longtemps comme élément fondamental de la monarchie française. Sous Charles VII, notamment, le sacre reste un moment d’affirmation pour rétablir l’autorité royale dans un royaume déchiré par la guerre de Cent Ans.

Plus tard, même avec la restauration de la monarchie au XIXe siècle, Charles X perpétue ce rituel, s’inscrivant dans une mémoire symbolique pluriséculaire qui légitime le roi comme dépositaire d’un pouvoir à la fois historique et spirituel. Le sacre s’impose ainsi comme un acte fondamental qui dépasse les temporalités dynastiques, rappel permanent que le pouvoir royal est un patrimoine sacré.

Ce que le sacre des Capétiens révèle sur la nature du pouvoir royal français

Au-delà de la seule cérémonie, le sacre révèle une conception particulière du pouvoir où se mêlent :

- Une autorité divinement sanctionnée mais nécessitant des alliances avec l’Église.

- Une monarchie fondée sur la notion d’hérédité sacrée, renforçant la stabilité politique.

- Un pouvoir qui se manifeste autant par la mise en scène publique que par des institutions solides.

- Une relation complexe entre roi, clergé et noblesse, chaque acteur jouant un rôle dans l’équilibre monarchique.

Ce modèle capétien, fondé sur la fusion du rituel et du politique, a marqué profondément la monarchie française et demeure une référence historique clé pour comprendre la construction du pouvoir monarchique en Europe et le poids des symboles dans la légitimité politique.

| Élément symbolique | Signification | Usage dans le sacre capétien |

|---|---|---|

| Huile sainte | Onction divine garantissant la légitimité | Application sur le front, la poitrine et les mains du roi |

| Main de justice | Symbole du rôle de juge suprême | Tenue pendant la cérémonie et dans les actes royaux |

| Couronne | Marque de l’élection divine | Posée par l’archevêque de Reims lors du sacre |

| Sceptre | Autorité temporelle et pouvoir militaire | Présent à la cérémonie et lors des représentations royales |

Questions fréquentes sur le sacre des Capétiens et la monarchie française

- Pourquoi le sacre avait-il lieu à Reims ?

Reims était symboliquement associé au baptême de Clovis, premier roi chrétien de France, conférant une légitimité historique et spirituelle unique. - Quelle est la signification de l’huile sainte dans le sacre ?

L’huile sainte symbolise la grâce divine, sanctifiant le roi comme choisi et béni par Dieu. - Comment le sacre renforçait-il le pouvoir des Capétiens ?

Par le rituel sacré, il transformait une autorité politique fragile en souveraineté incontestable, inscrite dans la continuité dynastique. - Les femmes pouvaient-elles être sacrées reines ?

Non, le sacre royal resta réservé aux hommes dynastiques selon la tradition salique appliquée par la maison capétienne. - Le sacre a-t-il encore un rôle après les Capétiens ?

Oui, jusqu’au XIXe siècle, les rois maintiennent ce rituel pour affirmer la légitimité spirituelle et politique de leur souveraineté.